椿海の干拓

辻内刑部左衛門、辻内善右衛門父子らによる江戸時代最大の干拓事業

椿海または椿湖とは、九十九里平野の北部、現在の千葉県東庄町・旭市・匝瑳市(そうさし)の境界付近に、江戸時代初期まで存在した湖である。

この湖は、東西12Km 南北6Km 周囲51Kmで九十九里浜隆起のとき、取り残された海の名残である。

この湖は、周囲の台地からの落水を受け、満々と水を湛えており、永い間、九十九里平野の農地に、農業用水として利用されていた。

辻内刑部左衛門は桑名藩主 松平定重の家臣であり、建仁流の大工技術をもって寛文3年12月に大地震で被害を受けた京都二条城の改修で、幕府に功績を認められ、幕府の大工頭を拝命。幕府から深く信頼された人物だった。この辻内が、江戸の金物商である白井次郎右衛門の説得に応じて、椿海開拓に乗り出した。

先ず主君の 桑名藩主 松平定重に願い出た。定重はこれを大老酒井雅楽頭忠清に申し出して内諾を得たので、改めて辻内刑部左衛門より老中宛に願い書を提出させた。辻内は二条城改築で功績があった者という事でこの願書は取り上げられる事になった。新田開発の発案者でもあった白井治郎右衛門は、長い間の開発願いや、その吟味の過程で多くの資金を使い果たしてしまい、いよいよ念願が叶って工事に取りかかったときには、資金が続かなくなっていた。これにより椿海新田開発は頓挫することになり、普請奉行として来ていた代官 関口作左衛門、八木仁兵衛は江戸に引き上げて行った。 しかし、辻内刑部左衛門は、両代官の後を追って江戸に登り、椿新田の開発を、一人ででも請け負いたいと幕府に願い出たのである。開発許可を取り付ける事ができた辻内刑部左衛門は、次の工事にかかる莫大な費用の事を考えて、縁者である江戸の材木商 野田屋市郎右衛門と栗本源屋源左衛門を下請けとして仲間に入れ、娘婿の辻内善右衛門を伴い寛文10年6月工事再開を目指して椿海にむかった。工事は予想を超える大工事にとなったのである。さすがの請負人たちも資金が尽きてしまい、幕府に資金の借用を願い出た。幕府は6,343両を貸し与え、工事は進められた。8年間の工事に携わった人夫は273,398人であった。一連の工事は延宝元年(1673年)に完了 ようやく残った湖水も干上がり、椿海も湖底を見せるようになった。

千葉県旭市 匝瑳部史 干潟八万石物語より抜粋

14ヶ所作られた溜井堰,この堰を結ぶ総掘り、新川の延長五間川と七間川が見られます

椿新田に新しく誕生した18ケ村、青い字の村名が新しく付けられたもの

辻内刑部左衛門、辻内善右衛門のたずさわった椿海干拓事業が完成した後、多くの村ができました。「最終的に干潟八万石」の新田ができ、18ヶ村(春海・米持・秋田・万力・入野・米込・関戸・万歳・八重穂・夏目・幾世・清瀧・大間手・長尾・高生・琴田・鎌数・新町)が成立しました。

椿海の新田開発の事業が終了したあと、辻内善右衛門は 桑名に戻り鋳物師(いもじ)としての仕事に専念しました。

鋳物技術を子孫に伝え現在に至ります。

辻内刑部左衛門の子孫は、江戸に残りその子孫も代々江戸幕府の大工棟梁として活躍し明治維新まで続きました。

辻内刑部左衛門を偲ぶ

木造伝辻内刑部左衛門坐像 旭市指定文化財

大原幽学記念館蔵

椿海の新田開発の事業が終了したあと、旭市、匝瑳市、香取郡周辺に辻内刑部左衛門や椿海の名残の地名があります。

干潟町、元締区、刑部橋、刑部川など多数見かけます。

刑部川(新川)

椿の海の湖水を太平洋に流すために掘られた川、長さ14K幅27mをわずか一月で堀完成。

辻内善右衛門の事績

椿海と寺社

干拓終了後18ヶ村のために寺社建立を幕府に申請し延宝6年(1678年)三社、五ケ寺の建立が許可されました。

椿湖五箇寺

福聚山海寶寺

千葉県旭市琴田

東福寺

千葉県旭市萬歳

補陀洛山 福聚寺

千葉県香取郡東庄町

如意山修福寺(廃寺)

瀬戸谷(春海村)

仏日山広徳寺(廃寺)

千葉県旭市鎌数

椿湖三社

鎌数伊勢大神宮

千葉県旭市

水神社

千葉県匝瑳市

高生村八幡宮(現.椿神社)

千葉県旭市高生

福聚山海寶寺

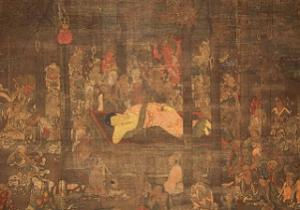

絹本著色釈迦涅槃図(千葉県指定文化財)

千葉県旭市琴田

椿新田元締め辻内善右衛門が建立を願い出て建立された「椿湖五箇寺」の1つ真言宗 御本尊は聖観世音菩薩

本堂の向拝部分には干拓事業にちなんだ椿と水の意匠の飾り彫刻があしらわれている。絹本著色釈迦涅槃図(けんぽんちゃくしょくしゃかねはんず)は千葉県の文化財に指定されています。

鎌数伊勢大神宮

鎌数の神楽(千葉県指定文化財)

千葉県旭市鎌数4314

椿新田元締め辻内善右衛門が建立を願い出て建立された

鎌数の伊勢大神宮です。

大明神祈願を受けた御榊と御神札を湖に浮かべ風の吹くまま水の流れるままに流したところ、現在の社殿に近い東方の岸へと流れつきました。この場所から工事を再開すると不思議な事に農民からの反対もなく、また工事の失敗や事故もなく工事が進んだと言われています。鎌数の神楽(かまかずのかぐら)は千葉県の無形民俗文化財に指定されました。

福聚山東福寺(朝日市指定文化財)

千葉県旭市萬歳

椿新田元締め辻内善右衛門が建立を願い出て建立された「椿湖五箇寺」の1つ真言宗

造切妻,単層茅葺の構造をもった,和様の四脚門である。

文政7年(1824)の構造で,優美な形態をもつこの種の山門は当地方には少なく,貴重な遺構である。

又造営記録の棟札も共に町の文化財に指定されている。

弥陀三尊及び宗休自像も旭市文化財に指定されています。

水神社

水神社鳥居(朝日市指定文化財)

千葉県匝瑳市春海

椿新田元締め辻内善右衛門が建立を願い出て建立された「椿湖三社」の1つ御祭神として祀られているのは、「涓滴岩を穿つ」開拓の神様といわれる弥都波能女命(みずはのめのみこと)水神社永代大御神楽(すいじんじゃえいたいおおみかぐら)は、千葉県の無形民俗文化財に指定されています。水神社鳥居は 旭市文化財に指定されています。

14の溜池と惣堀

椿海の排水が終了するとそこから水田に水を引いていた周りの村々から「田植えをするための水を引くことができない」と大騒ぎになりました。そこで善右衛門は、干拓地の周囲に14の溜池を造って用水を確保しました。さらに池と池とを結ぶ惣堀を造り水を各池で融通できるようにしました。

袋の溜池(旭市)最大の面積 現在は袋公園となっている。

高田谷原(旭市)現在は水田となっている。

高橋池 (旭市)位置不明は現在は水田となっている。

馬洗い池(八日市場市)現在一部は池、あとは葦原となっている。

蛭田池(八日市場市)現在一部は池、あとは葦原となっている。

松本池(八日市場市)ほとんど葦原となっている。

長熊池(干潟町)現在は釣り池、運動公園となっている。

亀城池(干潟町)農業用水に利用している。

堀之内池(干潟町)現在は埋め立てられている。

諸徳寺池(干潟町)一部埋め立てられている。

小南池(東庄町)一部は鴨の遊ぶ池となっている。

大久保池(東庄町)現在は水田となっている。

兼田池(東庄町)大利根用水記念公園となっている。

岩井池(海上町)一部池になっている。

椿海干拓三元締

三元締連印

椿新田売買証文

江戸時代最大の干拓事業に情熱を燃やしたのは、辻内刑部左衛門のあとを継いだ伊勢桑名の鋳物師(いもじ)辻内善右衛門、江戸の材木商栗本源左衛門、同じく野田市郎右衛門でした。

一連の工事は延宝元年(1673年)に完了され干拓後、三人は元締め役として翌年から新田の販売と管理を遂行いたしました。辻内、野田、栗本は元締めと称し、椿の海の落水口「締め切り」に会所を立て、そこを元締町と称して居住しました。今の元締橋の近くだったとわれています。

市場の開設、検地のあと18ヶ村が誕生しました。

また、新田に入るには道路が必要であり、新田の東と西に3間幅および2間幅の道路を18本も造成いたしました。

辻内善右衛門の妻は辻内刑部左衛門の長女、栗本源左衛門の妻は辻内刑部左衛門の次女、野田市郎右衛門の妻は、辻内善右衛門の娘でありました。この干拓は辻内一族の総力を上げた事業でした。

現在も 元締区、元締橋等、三元締を偲ぶ地名が残っています。

栗本源左衛門の墓

辻内善右衛門の墓

野田市郎右衛門の墓

三元締の墓(旭市指定史跡)

現在は栗本家が管理しています。

春海村 →匝瑳市春海

米持村 →匝瑳市米持

秋田村 →香取郡干潟町秋田

万力村 →香取郡干潟町万力

入野村 →旭市入野

米込村 →旭市米込

関戸村 →旭市関戸

万歳村 →香取郡干潟町

八重穂村 →香取郡東庄町八重穂

夏目村 →香取郡東庄町夏目

幾世村 →旭市幾世

清滝村 →海上郡海上町清滝

大間手村 →旭市大間手

長尾村 →旭市長尾

高生村 →旭市高生

琴田村 →旭市琴田

鎌数村 →旭市鎌数

新町村 →旭市新町